Program

東京大学の臨床心理士が開発!

労働者の孤独感・孤立改善プログラム

現代社会は、人々の価値観や生活様式の多様化により、孤独に陥りやすい社会であるといわれます。アメリカの公衆衛生総局長官のアドバイザリーボードの報告書では、社会的つながりの少なさはタバコ毎日15本分の健康影響があるため、迅速な対応が必要であるとしています。また、イギリスの職場の孤独に関する調査報告書では、職場における孤独対策は、個人の健康やウェルビーイングの向上だけでなく、経済成長にも貢献するとしています。

About

本プログラムについて

労働者の孤立・孤独感を改善することをねらいとしたプログラムです。

1回30~60分

週1回

合計4回(4週間)

科学的根拠のある

認知行動的アプローチ

をもとに作成

準備不要

参加費無料

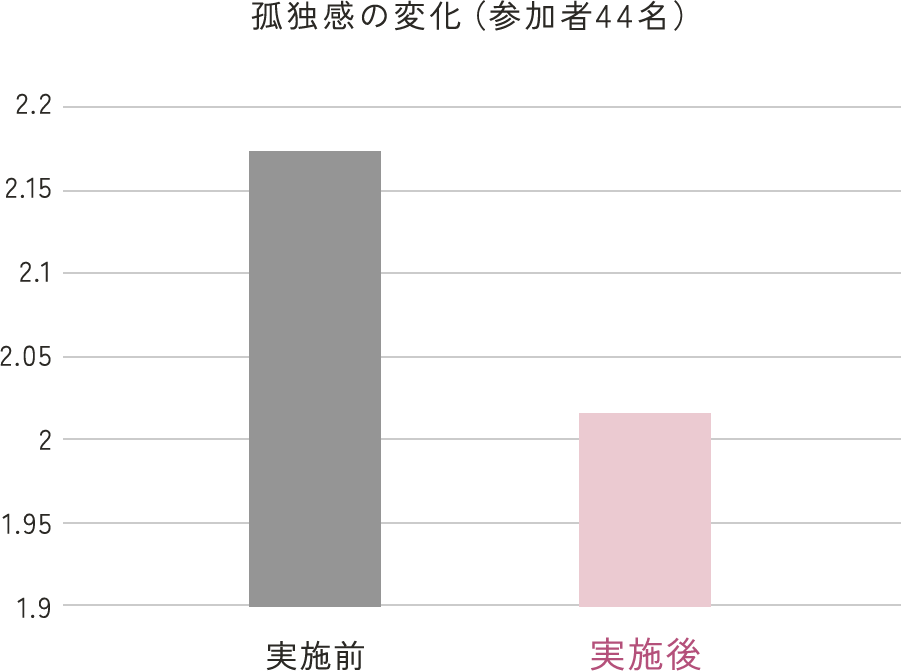

2024年春に実施したトライアルでは、

孤独感低減のほかに、

精神的健康と生産性の向上の効果が

みとめられました。

44人の方を対象とした研究では、

孤独感が有意に低減していました!

Process

プログラムの流れ

-

第1回

- 孤立・孤独についての心理教育と認知行動モデル

- 第1回のプログラムでは、認知行動モデルについて学びます。このモデルに自分を当てはめて振り返ることで、自分の考え方のパターンや行動のパターンについての新しい気づきを得ることができます。

-

第2回

- 認知再構成(考え方のアプローチ)

- 第2回のプログラムでは、孤独や孤立を経験したときの自分の考えを、3つの問いを活用して見直すことで、新たな視点を得ることができます。孤独や孤立そのものに対する考え方についても取り上げます。

-

第3回

- 行動活性化(行動のアプローチ)

- 第3回のプログラムでは、これまでの自分の行動パターンを振り返り、新しい行動を試す行動実験を行うことで、行動のバリエーションを広げていきます。

-

第4回

- これからの関係性を考える

- 第4回のプログラムでは、今ある関係性を振り返り、関係やつながりにおいて、どのようなことを大事にしていきたいか、価値観を明確にしていきます。 プログラム全体のまとめを行い、終了後の生活に活かす準備も行います。

Voice

プログラムを受けた方の声

-

- 具体的な人物の事例が出てくるので、親近感をもって受けられた

-

- 新しい見方や客観的な視点がもてた

-

- 呼吸法など、日々の生活に活かせるアプローチを学ぶことができた

-

- 順序よく組み立てられていて、内容もわかりやすかった

-

- 最初のストーリーのような入り方がよく、取り組みやすかった

実施概要

- 対象となる方

- フルタイムで仕事している、かつ在宅勤務がメインではない人

- 実施方法

- オンラインでの自己学習

動画を含むプログラムの閲覧+ワークシートへの書き込み回答。

現在、このコンテンツについて無作為化比較試験による効果検証を行う予定ですが、

今後、さらに、孤立・孤独感の脳機能への影響をMRIで評価する研究も予定しています。

今後、さらに、孤立・孤独感の脳機能への影響をMRIで評価する研究も予定しています。

研究の実施体制

この研究は、JST-RISTEX「SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム」の支援を受けて実施されています

(研究代表者: 川上憲人)。

東京大学大学院医学系研究科 デジタルメンタルヘルス講座

心理学(博士)・臨床心理士・公認心理師

関屋 裕希

Back to Toppage

Back to Toppage

名古屋大学 大学院情報学研究科 心理・認知科学専攻 心理学

教授 博士(医学)

大平 英樹